目次

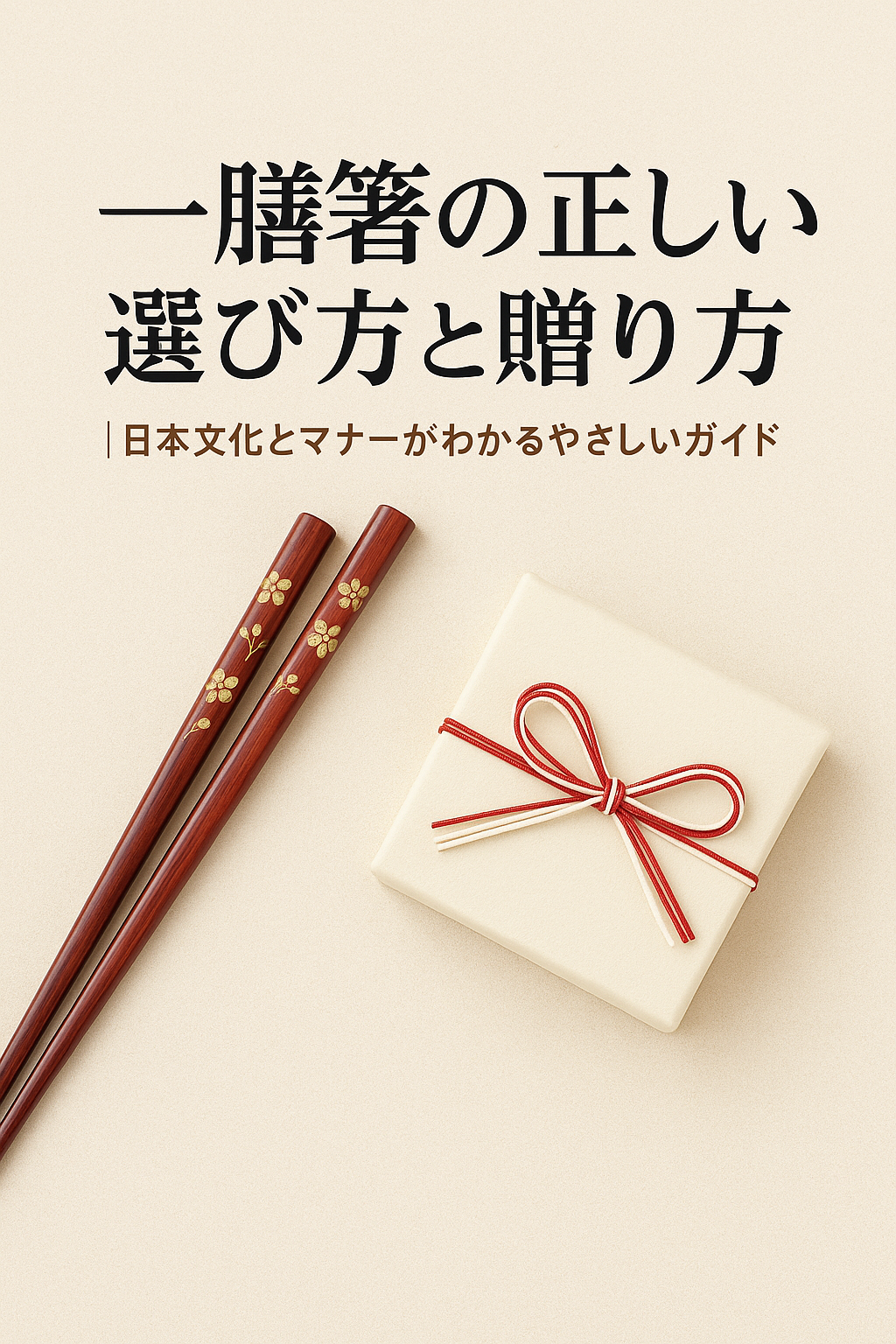

一膳箸の正しい選び方と贈り方|日本文化とマナーがわかるやさしいガイド

はじめに|“いつものお箸”を、ちょっと丁寧に選んでみませんか?

毎日の食卓で手に取るお箸。実は、素材・長さ・加工・デザインの選び方で、食べやすさも印象も大きく変わります。

この記事では、はじめての方でも迷わないように、やさしく丁寧にポイントを解説します。

贈り物としてのマナーや、気持ちの伝わる包み方・メッセージ例まで一緒に見ていきましょう。

一膳箸とは?意味と文化的背景

「一膳(いちぜん)」は“2本で1組”の丁寧な数え方

お箸は2本で1組が基本。その1組を数えるときに「一膳」と表現します。日本では、左右がそろってはじめて“役目を果たす”と考えられてきました。さらに「膳」という言葉には“お膳=食事を整える台”という意味もあり、単なる数え方以上に、食卓を整える・礼を尽くすというイメージが重なっています。つまり「一膳箸」という表現自体に、日本人の食文化への敬意や美意識が込められているのです。

なぜ「一本箸」はNGとされるの?

1本だけだと「不完全」「弔事を連想させる」といった理由で、日常・贈答では避けるのが無難です。たとえば葬儀の場では「二人で一つの食べ物を一本の箸で分け合う」行為が供養を意味するため、日常生活では縁起が悪いとされます。2本=協力・調和の象徴として大切にされてきたことが、背景にあります。

箸と日本文化の深い関係

お箸は“食べるための道具”以上の存在。清潔・慎ましさ・感謝など、日本人の価値観が込められています。さらに「神様と人とをつなぐ橋渡し役」とも考えられてきました。たとえば正月に使う祝い箸は両端が細く、片方は神様用・もう片方は人間用とされる伝統があります。このように、一膳箸は単なる実用品ではなく、暮らしと信仰、家族の絆を象徴する日本文化の大切な一部なのです。

素材とデザインの基本

迷ったら「手になじむ木や竹」「先端すべり止め」を選ぶと失敗しにくいです。

代表的な素材と特徴

| 素材 | 特徴 | 向いている人・シーン |

|---|---|---|

| 木製(ブナ・桜・楓など) | 手になじむ/温かみ/種類が豊富 | 日常使い・初めての買い替えに |

| 竹 | 軽い/しなやか/乾きやすい | 小さめ手の方・食洗機非対応でも軽さ重視 |

| 漆塗り | 口当たりなめらか/高級感 | 来客用・贈答用 |

| 樹脂・合成 | 耐久/価格控えめ/食洗機OK多い | 家族で揃える・まとめ買い |

| 金属(ステンレス等) | 丈夫/衛生的/アウトドア向き | キャンプ・BBQ・衛生重視 |

デザインで変わる印象

- 色・柄:ナチュラル、モダン、和柄、北欧系など食卓の雰囲気に合わせて選ぶことで、毎日の食卓がぐっと華やかになります。例えば、落ち着いた木目調は和食器に合い、北欧柄は洋食器とも相性がよいです。色違いで家族それぞれに用意するのも楽しい工夫です。

- 断面形状:丸/四角/八角。四角・八角は転びにくく持ちやすいと感じる方が多いです。特に八角は手にフィットしやすく、力の弱い女性やお子さんにも扱いやすい形状として人気です。丸型は口当たりがやさしく、長時間の使用でも疲れにくいのが特徴です。

- 先端加工:細め/滑り止めあり→麺類や豆もつかみやすいので初心者さんにやさしい。さらに、ざらつき加工やシリコンコートがあるものは、つるっとした食材(こんにゃくや豆腐)もストレスなくつかめます。お弁当用やアウトドア用としても実用的で、料理を選ばずに活躍してくれるのが魅力です。

サイズと持ちやすさの選び方

基本の目安は「手のひらの幅×約1.5」。迷ったらワンサイズ短めが扱いやすいことも。

長さの目安

| 使う人 | 目安の長さ |

|---|---|

| 子ども(~小学校低学年) | 16〜18cm |

| 小〜中学生 | 18〜20cm |

| 成人女性(手小さめ) | 21〜22cm |

| 成人女性・男性(標準) | 22〜23cm |

| 手が大きめの方 | 23〜24cm |

※ 実際は握ってみてストレスがないことがいちばん大切。滑り止めや軽さもチェックを。

持ちやすさを高める機能

- すべり止め:先端に細かい凹凸。おかずを優しくつかえる。最近では、透明な滑り止め樹脂をコーティングしたタイプもあり、見た目の美しさを保ちながら実用性も高めています。特に麺類や小豆などのつかみにくい料理では大活躍です。

- 軽さ:長時間でも疲れにくい。竹・木は◎。軽さは特に毎日使う方にとって大切なポイントで、重いお箸だと手首や指に負担がかかりがち。軽量な素材を選ぶことで、自然に姿勢も保ちやすくなります。

- 太めグリップ:リハビリやご高齢の方に。太めの持ち手は握力が弱い方や小さなお子さんにもおすすめで、しっかり安定して持てるため安心感があります。シリコンやラバー製のグリップカバーを後から付けられるタイプもあるので、既存のお箸を使いやすく工夫することも可能です。

- バランス設計:お箸の重心が先端寄りか中央寄りかによって、持ちやすさが変わります。初心者には中央に重心があるものが安定して扱いやすいといわれています。

- 表面仕上げ:つや消し加工やマット仕上げは手が滑りにくく、見た目にも落ち着いた印象を与えます。

使い方の基本マナー(やさしく入門)

完璧じゃなくて大丈夫。“できることから一つずつ”が合言葉。

- 寄せ箸:器を箸で引き寄せない。これは見た目が乱雑に見えるだけでなく、器を傷める原因にもなります。器は手でそっと扱うのが丁寧です。

- 刺し箸:おかずにブスッと刺さない。刺すと食材の見た目が崩れたり、相手に攻撃的な印象を与えることもあるため注意しましょう。

- 迷い箸:あちこち料理の上でウロウロさせない。どれを取るか迷うときは一度お箸をテーブルに戻してから考えると上品に見えます。

- 渡し箸:器の上に橋のように置かない(箸置きを使いましょう)。渡し箸は「食事を終えた」サインとも誤解されやすいため、意図しないメッセージになってしまうこともあります。

- 箸渡し:お箸からお箸へ食べ物を受け渡ししない(仏事を連想)。これは火葬後の骨を拾う儀式を連想させるため、日常では避けるのが基本です。代わりにお皿を介して渡すとスマートです。

ワンポイント:箸置きがないときは、箸袋を小さく折って即席の箸置きに。女性のさりげない気遣いに◎

贈り物・お土産にするときのコツ

「二本で一組=夫婦円満・協力」の象徴。気持ちが伝わるギフトに。

シーン別おすすめ

- 結婚・新居祝い:上品な漆塗りの夫婦箸+名入れ。夫婦箸は「2本で一つ」という象徴から、夫婦の絆を表す縁起物とされており、新生活の門出にぴったりです。桐箱入りや、金粉をあしらったデザインなど、より特別感を出せるタイプもおすすめです。

- 長寿祝い:持ちやすい軽量素材+縁起柄(鶴亀・松竹梅)。お祝いの場では「長く使える丈夫さ」や「健康長寿を祈る柄」が選ばれることが多いです。特に滑り止め加工があると高齢の方も安心して使えます。

- 海外へのお土産:和柄・桜モチーフ。軽くて割れにくい素材が安心。海外の方にとっては「日本らしいデザイン」や「コンパクトさ」が喜ばれるポイント。専用の巾着袋や和紙包装と合わせると、さらに特別感が増します。

- ビジネスシーンでのお礼:高級感のあるシンプルな漆箸やモダンデザインのお箸は、取引先へのちょっとしたお礼としても好印象。消耗品で実用的なので受け取りやすいギフトになります。

包装とメッセージ例

- のし:内祝・寿・御礼など。迷ったらお店に相談でOK。用途に合わせた水引の色や形を選ぶとより丁寧です。

- ひとこと例:

- 「毎日の食卓が、もっと楽しくなりますように。」

- 「おふたりで末永く、同じ食卓を囲めますように。」

- 「健康で笑顔あふれる日々をお過ごしください。」

注意:名入れは発注後の変更ができないことが多いので、漢字・ローマ字表記を必ず確認しましょう。

伝統工芸の美しさと選び方

- 漆塗り:口当たりがやさしく、手にしっとり。使うほどに艶が深まり、経年変化を楽しめます。漆は天然の塗料であり、抗菌作用があるともいわれ、安心感を求める方に人気です。高級感のある光沢は食卓を華やかにし、贈答用にも最適です。

- 蒔絵:金や銀の粉で文様を描く技法。上品な華やかさとともに、一つ一つが職人の手仕事による一点物。花鳥風月や吉祥文様など、多彩なデザインがあり、芸術品のような価値を持ちます。特別なお祝いのギフトとして選ばれることが多いです。

- 彫刻:手彫りの凹凸が手に心地よく、すべりにくさにも◎。模様のバリエーションは豊富で、シンプルな格子から動植物をかたどった複雑な意匠まで。実用性と芸術性を兼ね備え、普段使いはもちろん、観賞用としても魅力的です。さらに、彫刻の深さや仕上げ方によって握り心地も変わり、手に馴染む楽しさがあります。

普段用は1,000〜3,000円、贈答用は5,000円〜が目安。毎日使うなら手触り優先で選ぶと幸せ度が上がります。

ことわざ・象徴性で知る“お箸の哲学”

- 二本で一つの役割:助け合い・調和の象徴。2本のお箸は片方だけでは機能せず、必ず一対で役割を果たします。そのため「夫婦円満」や「人と人が支え合う」イメージにもつながり、家庭や人間関係の調和を示す象徴とされています。

- 清潔を大切に:口に入る道具だから、扱いに心を配る文化。昔から「お箸を清潔にすることは心を清めること」と考えられており、洗い方や置き方にも注意が払われてきました。箸先を机に直接つけない、食べ終わったらきれいに揃えるなど、ちょっとした心配りが日本らしい美徳として根づいています。

- “食べる”は生きること:道具を大切に=自分を大切に。お箸を粗末に扱わないことは「命をいただく」という食事の基本姿勢にもつながります。食材や作り手への感謝の気持ちが込められ、お箸は単なる道具を超えて「暮らしを丁寧にする」シンボルとされているのです。

お手入れ・長く使うコツ

- やさしく洗う:柔らかいスポンジ+中性洗剤で。力を入れすぎず、泡をよく流すことがポイントです。金属たわしや強い洗剤は表面を傷つけてしまうので避けましょう。漆塗りのお箸は特にデリケートなので、優しく丁寧に洗ってあげると長持ちします。

- 高温に注意:漆や木製はつけ置き&食洗機NGが多いです。高温や長時間の水への浸け置きは、木の膨張や塗膜の剥がれにつながります。短時間で洗って乾燥させるのがコツです。どうしても食洗機を使いたい場合は「食洗機対応」と明記されているタイプを選びましょう。

- しっかり乾燥:水気を拭き、風通しの良い場所で保管。湿気がこもるとカビやにおいの原因になります。布巾で水分を拭いた後、立てて乾かすと早く乾燥します。専用の箸立てや通気性の良いトレーを使うと安心です。

- 買い替えサイン:先端の毛羽立ち・塗膜のはがれ・におい移り。これらが見られたら、無理に使い続けず新しいお箸に替えるタイミングです。特に毛羽立ちは口の中を傷つける原因になることもあります。

プチ裏ワザ:

木製の乾きにくさが気になるときは、マイクロファイバー布で先に水分オフ→自然乾燥。さらに、陰干しをすることでカビを防ぎやすくなります。オリーブオイルなどを薄く塗り込む“オイルケア”を時々行うと、乾燥を防ぎ、木の艶を保つことができます。

よくある質問Q&A

Q1. 初めての一本、どれを選べばいい?

A. 22〜23cmの木・竹素材+先端すべり止め付きが扱いやすくておすすめです。さらに、最初の一本は重さが軽めで、握ったときに違和感がないものを選ぶと長く愛用できます。デザインよりもまず実用性を優先するのがコツです。

Q2. 夫婦箸って同じ長さじゃないとダメ?

A. 大丈夫。手の大きさに合わせてそれぞれが心地よい長さを選びましょう。実は夫婦箸は「お揃いのデザイン」や「同じ木材」などでペア感を出すのが主流で、長さをそろえる必要はありません。むしろ個々に合った長さの方が、日々の食事が快適になります。

Q3. 漆はお手入れが大変?

A. 強くこすらず、やさしく洗ってしっかり乾かせばOK。使うほどつやが育つのも魅力です。さらに、定期的に柔らかい布で磨いてあげると美しい光沢が保てます。直射日光を避ける、湿気をためないなど少しの工夫で寿命がぐっと延びます。

Q4. プレゼントに“名入れ”は重い?

A. カジュアルなローマ字刻印など、さりげない名入れなら普段使いに◎。相手の好みが不明ならイニシャルも人気です。フルネームだとややフォーマル感が強くなるので、カジュアルなシーンには控えめな刻印がベターです。包装紙や箱の色合いと合わせると、より心のこもった贈り物に感じてもらえます。

まとめ

“いつものお箸”を見直すだけで、食卓はもっと心地よく、丁寧になります。手に合う長さ・すべりにくさ・好きなデザインの3点を意識して選べば、きっとお気に入りの一膳に出会えます。さらに、お箸を選ぶ時間そのものが、自分の暮らしを見つめ直すきっかけにもなります。「今日はどんな料理を食べようかな」「家族でどんな食卓を囲もうかな」と想像しながら選ぶと、より愛着が湧いてきます。

贈り物にするときは、二本で一組=協力と調和の意味をそっと添えて。夫婦箸として選べば、相手の幸せや円満な日々を願う気持ちが伝わりますし、海外の方へのお土産なら「日本らしい心配り」として感動していただけるでしょう。きっと、受け取った方の毎日が少しあたたかく、そして楽しいものになるはずです。